Comment l’action collective s’est-elle transformée dans les sociétés démocratiques ?

DOCUMENT 1

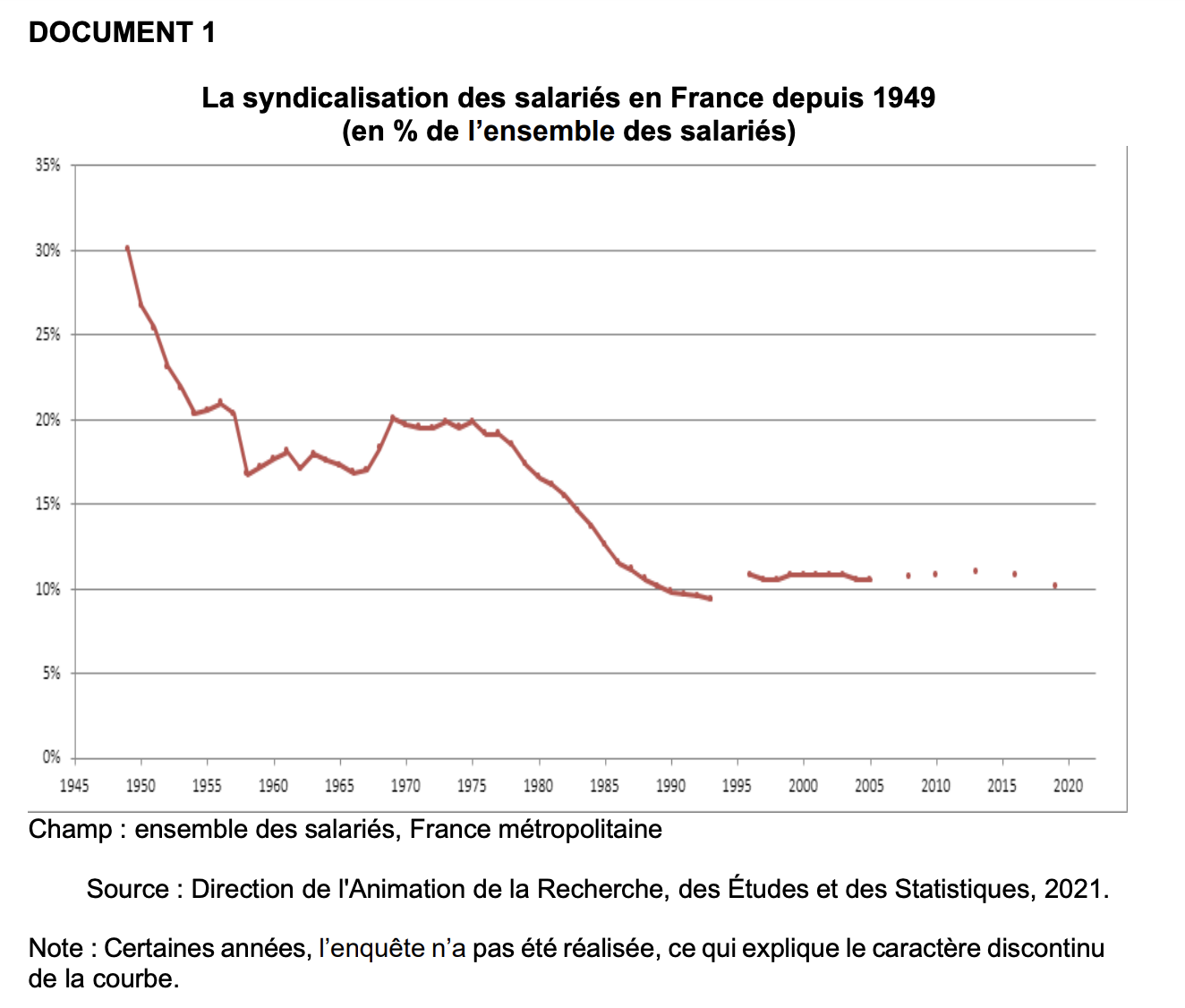

La syndicalisation des salariés en France depuis 1949

(en % de l’ensemble des salariés)

DOCUMENT 2

Depuis plus de trois ans, Black Lives Matter1 s’est constitué comme un vaste mouvement social cherchant à révéler et à démanteler ce que ses militants considèrent être la violence institutionnelle dirigée contre les minorités raciales aux États-Unis. L’acquittement contesté en juillet 2013 du vigile George Zimmerman dans la mort du jeune Africain-Américain2 Trayvon Martin fut à l’origine de la formule #BlackLivesMatter, d’abord lancée sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Bien qu’il ne se limite pas à la question de la « brutalité policière », le mouvement s’est développé et structuré à mesure que grandissait l’indignation provoquée par la révélation de la mort de centaines d’Africains-Américains sans armes tués par la police. […] Le scandale causé par le verdict [d’acquittement de George Zimmerman] et les insinuations posthumes faisant de Martin le responsable de sa propre mort furent si intenses que Barack Obama dut se résoudre à prendre publiquement la parole, affirmant que Martin aurait pu être son fils, ou bien lui-même. Cette condamnation indirecte du verdict ne permit pas d’apaiser celles et ceux qui considéraient que Martin avait été « exécuté » à cause de la suspicion causée par la présence de son corps noir habillé d’un sweat à capuche (hoodie) dans une résidence surveillée. […] À la suite du verdict, de nombreuses organisations de défense des droits civiques furent créées ou mobilisées afin de dénoncer la criminalisation des jeunes Africains Américains. […] Quant au cri de ralliement « Black Lives Matter», il fut lancé sur internet par trois militantes associatives, Alicia Garza, Patrisse Cullors et Opal Tometi, affirmant : « Our Lives Matter, Black Lives Matter ». Le mouvement gagna en importance à la suite d’autres morts d’Africains-Américains causées par la police.

Source : Audrey CELESTINE, Nicolas MARTIN-BRETEAU, « Un mouvement, pas un moment » : Black Lives Matter et la reconfiguration des luttes minoritaires à l’ère Obama, Politique américaine, 2016.

1 : Black Lives Matter : « les vies des noirs comptent », mouvement politique, né en 2013 auxÉtats-Unis au sein de la communauté africaine-américaine, qui milite contre le racisme enversles noirs.

2 : Africain-Américain : catégorie du bureau de recensement des États-Unis désignant les Américains d’ascendance africaine.

DOCUMENT 3

Moyens d’expression jugés les plus efficaces par les citoyens

Selon vous, qu’est-ce qui permet aux citoyens d’exercer le plus d’influence sur les décisions prises en France ? (en %).

Plusieurs réponses possibles.

| En % | 2010 | 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |

| Voter aux élections | 67 | 65 | 61 | 58 | 60 | 61 | 55 |

| Manifester dans la rue | 23 | 32 | 30 | 31 | 26 | 26 | 42 |

| Boycotter des

entreprises ou des produits |

35 | 38 | 29 | 41 | 39 | 43 | 37 |

| Faire grève | 20 | 21 | 22 | 20 | 19 | 21 | 27 |

| Militer dans un parti politique | 11 | 9 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 |

| Discuter sur internet, sur un blog ou un forum | 4 | 7 | 4 | 7 | 6 | 8 | 5 |

Source : CEVIPOF, Baromètre de la confiance politique, janvier 2019.

DOCUMENT 4

Eléments de correction :

Les agriculteurs français revendiquent une baisse des taxes agricoles et se sont réunis dans un mouvement national d’action collective qui a émergé le 18 janvier 2024. L’action collective est une forme d’engagement politique qui peut impliquer diverses modalités : pétitions, grèves, manifestations, etc…. Elle évolue en fonction des revendications et des différents acteurs de la société démocratique. Quelles sont les caractéristiques des transformations de l’action collective dans les sociétés démocratiques ? Dans un premier temps, nous verrons que les sociétés démocratiques voient les enjeux et les objets de l’action collective se transformer. Dans un second temps, nous analyserons l’évolution des acteurs politiques et des répertoires d’action collective.

La transformation des enjeux de l’action collective (I) se caractérise par le déclin de l’action syndicale (A) et par l’apparition des nouveaux mouvements sociaux (B).

La baisse du taux de syndicalisation s’explique entre autres par la tertiarisation croissante de l’emploi qui va de paire avec la baisse numérique de l’emploi ouvrier. En effet, ce sont des secteurs d’activités historiquement très syndicalisés qui disparaissent (sidérurgie, métallurgie, construction navale). En parallèle, avec le développement du secteur tertiaire, de nombreux travailleurs se trouvent désormais engagés dans des professions où la syndicalisation est moins courante ou moins viable. De plus, les changements dans la nature du travail, telle que la montée du travail indépendant, ont rendu la syndicalisation moins attrayante ou même moins pertinente pour de nombreux travailleurs. Selon une étude publiée en 2021 par la Direction de l’Animation de la Recherche, des Études et des Statistiques (DARES), en 1949, 30% des salariés en France Métropolitaine adhéraient à un syndicat contre 20% en 1975. Une diminution de 10 points de pourcentage est donc observable durant cette période des 30 glorieuses (1945-1975) en France Métropolitaine (cf. document 1).

L’augmentation de l’emploi précaire et du chômage contribuent également à expliquer le déclin de la syndicalisation. Le taux de syndicalisation est le rapport entre le nombre d’actifs membres d’un syndicat et le nombre total d’actifs. L’emploi précaire et le chômage représentent deux situations d’avenir incertain, sans stabilité professionnelle. L’augmentation de l’emploi précaire et du chômage empêche les individus de se retrouver en situation stable, dans laquelle ils leur seraient bénéfiques de se syndicaliser sur le long terme. Le fait de se projeter dans son travail vers l’avenir est alors difficile et l’idée de s’engager dans un syndicat est écartée. Selon les données publiées en 2021 par la DARES, en France, en 1975, 20% des actifs sont syndiqués contre 10% en 1990 ; soit une division par deux du taux de syndicalisation en l’espace de 15 ans compte-tenu de la crise des années 1970/80 qui a accéléré la précarisation de l’emploi (cf. document 1).

Les objets de l’action collective se sont transformés avec l’apparition des Nouveaux Mouvements Sociaux (NMS). En effet, depuis le XIXeme siècle, l’organisation des conflits du travail et donc les revendications matérialistes ont été possibles et essentiellement décisives en lien avec l’action des syndicats. Cependant, depuis les années 1960 et 1970, on remarque que les NMS ont émergé dans nos sociétés. Pour Alain Touraine, les NMS caractérisent les sociétés post

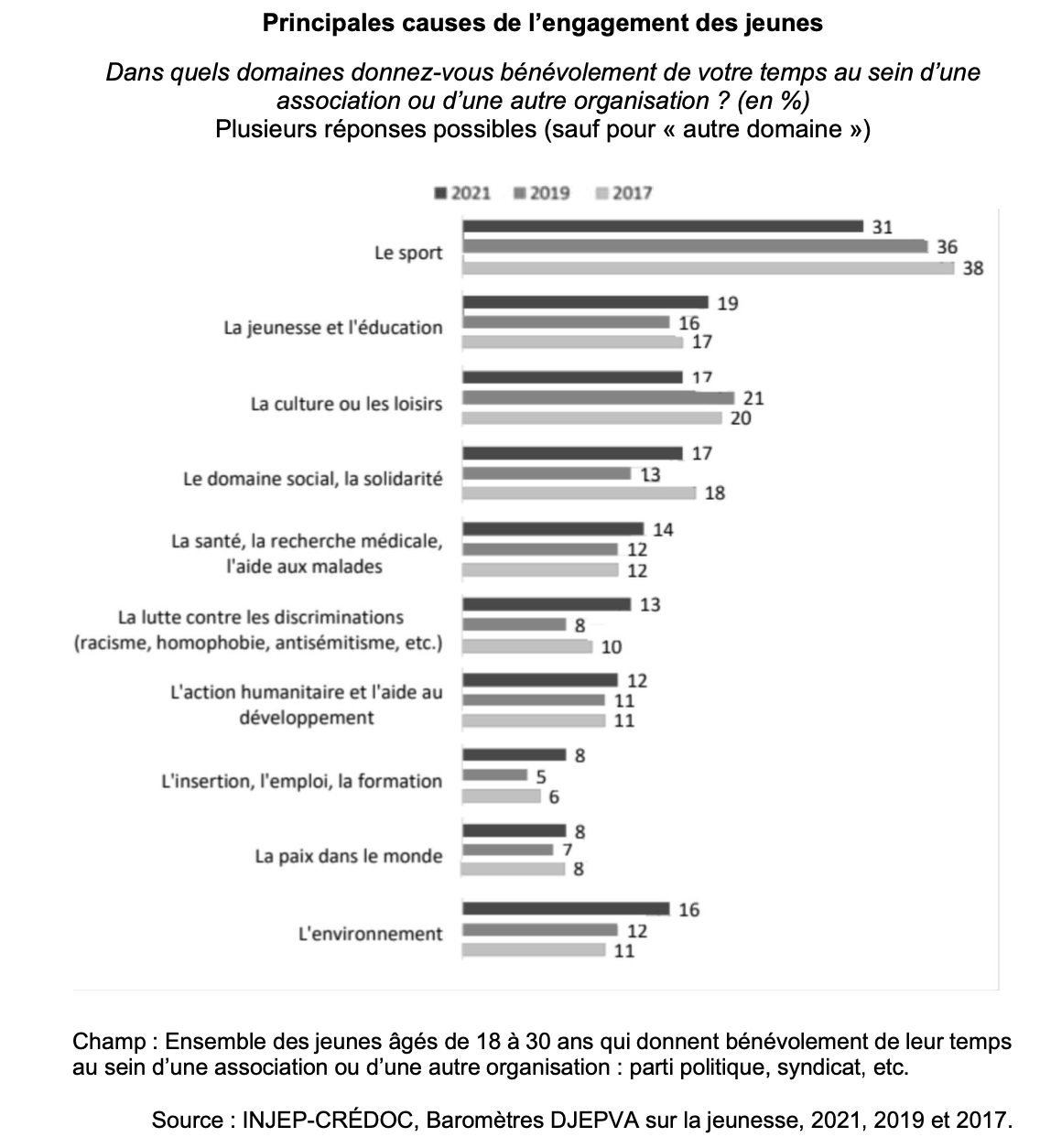

industrielles où les conflits sociaux portent sur des enjeux post-matérialistes : cadre de vie, respect des différences. Le passage des sociétés matérialistes aux sociétés post-matérialistes a été identifié par Ronald Inglehart (La révolution silencieuse, 1977). Selon une étude faite par l’INJEP-CRÉDOC sur les principales causes de l’engagement des jeunes, en 2021 16% des jeunes âgés de 18 à 30 ans donnent bénévolement de leur temps pour la cause de l’environnement tandis que seulement 8 % donnent bénévolement de leur temps pour des motifs liés à l’insertion, l’emploi et la formation (cf. document 4).

Dans La démocratie protestataire publiée en 2011, Lilian Mathieu nuance la thèse d’Alain Touraine. Les valeurs post-matérialistes et matérialistes peuvent dans certains cas se rejoindre et se compléter : la distinction entre anciens mouvements sociaux (orientés vers des considérations matérielles) et nouveaux mouvements sociaux (NMS) (orientés vers des considérations immatérielles) est remise en cause. En effet, une revendication salariale peut signifier parallèlement une amélioration des conditions de vie et s’articuler à une réflexion altermondialiste. Par ailleurs, la grève, moyen d’action propre au monde du travail, porte spécifiquement sur des revendications matérialistes (salaires, conditions de travail) et coexiste actuellement avec les mouvements sociaux orientés vers des valeurs post-matérialistes. Le conflit du travail est donc toujours présent et valorisé. Selon les données publiées par le CEVIPOF dans le Baromètre de la confiance politique en janvier 2019, en 2018, plus d’un quart des sondés (27%) considère que faire grève permet aux citoyens d’exercer de l’influence sur les décisions politiques, contre 20% en 2010 (cf. document 3).

Finalement, avec l’augmentation de l’emploi précaire, du chômage et la tertiarisation de l’emploi, le taux de syndicalisation décroît dans les sociétés démocratiques (A) laissant place à l’apparition de nouveaux mouvements sociaux (B), transformant ainsi les enjeux de l’action collective (I).

***

La transformation des acteurs politiques (II) passe par l’évolution des acteurs traditionnels de l’engagement politique (A), par l’évolution du militantisme politique (B) et enfin par l’évolution des répertoires d’action collective (C).

Le rôle des partis politiques dans le militantisme est en déclin. Les partis politiques se définissent comme des groupes de personnes possédant des idées politiques communes réunis en associations. On constate aujourd’hui que les partis politiques attirent beaucoup moins de membres qu’au début du XXe siècle. Leur rôle reste important lors des élections puisqu’ils permettent aux candidats de recueillir des dons et à la population de se repérer dans l’échiquier politique. Selon une étude publiée en 2019 par CEVIPOF, en 2010, 11% des citoyens considèrent que militer dans un parti permet d’exercer le plus d’influence sur les décisions prises en France contre 8% en 2018 ; soit une baisse de 3 points de pourcentage.

Malgré un déclin de la présence des partis au sein de la société, les mouvements quant à eux semblent être en pleine croissance. En effet, sans être membre d’un parti, il est toujours possible de participer à des rassemblements organisés par des collectifs sans forme institutionnalisée. Ainsi, il est possible d’exprimer son avis sans “s’affilier”, c’est-à-dire sans s’identifier ni adhérer aux idéologies d’un groupe. Le mouvement des gilets jaunes est un exemple de collectif spontané, né de l’appel à manifester contre l’augmentation du prix des carburants automobiles issue de la hausse de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Dès sa formation, ce mouvement frappe par la diversité des idées politiques et des participants. Même s’ils n’ont pas d’opinions politiques qui se rejoignent, ils se mobilisent contre une cause commune et selon une forme commune : la manifestation et l’occupation de points stratégiques (ronds-points). Ce type de mobilisation -spontanée, non institutionnalisée- se répand aujourd’hui en France (mouvement des agriculteurs) et est considérée comme valable et efficace par l’opinion française. D’après une étude du CEVIPOF de janvier 2019, en 2010, 23% des Français pensent que manifester dans la rue permet aux citoyens d’exercer le plus d’influence sur les décisions prises en France, une vision qui se démocratise au fil du temps car en 2018, selon cette même étude, presque deux fois plus de personnes pensent que la manifestation est le moyen le plus efficace pour avoir un poids en tant que citoyen dans la prise de décision française (cf. document 3).

Jacques Ion évoque le passage d’un militantisme affilié à un militantisme affranchi en soulignant que les nouveaux militants sont souvent plus autonomes et moins attachés aux structures organisationnelles traditionnelles. Ils sont plus enclins à s’engager dans des actions aux

objectifs clairement définis et sont susceptibles de mettre fin à leur engagement s’ils estiment que leurs attentes ne sont pas satisfaites. Ce changement reflète une évolution vers un militantisme plus indépendant et détaché des affiliations traditionnelles. Il parle d’un « clivage temporel » et fait référence à une division de la société en deux groupes distincts en fonction de leur rapport au temps : ceux qui sont orientés vers le passé, attachés aux traditions et à la continuité, et ceux qui sont orientés dans le temps présent. Axelle Brodiez nuance la thèse de Jacques Ion : elle met en évidence une différenciation au sein du militantisme fondée sur un « clivage organisationnel ». Dans le militantisme total, on retrouve des individus fortement engagés, souvent les cadres du parti ou de l’organisation, dont l’activisme politique ou social est une composante essentielle de leur identité et de leur mode de vie. En revanche, dans le militantisme distancié, on trouve des militants plus occasionnels, dont l’engagement est moins intégré dans leur quotidien et qui peuvent être moins investis dans les structures organisationnelles. Elle qualifie ce type d’engagement de « à la carte », soulignant ainsi la tendance croissante à une participation sélective et détachée. Selon les données publiées par le CEVIPOF dans le Baromètre de la confiance politique en janvier 2019, en 2018, seuls 8% des individus considèrent que militer dans un parti (engagement total) permet aux citoyens d’exercer le plus d’influence sur les décisions prises en France. Inversement, presque un sondé sur deux estime que manifester dans la rue est une forme d’engagement efficace (engagement distancié) (cf. document 3).

D’autre part, les répertoires d’action collective s’élargissent et se développent grâce à de nouveaux outils qui accompagnent les nouvelles générations. Si les militants s’organisaient précédemment de manière hiérarchique, ils favorisent dorénavant une organisation réticulaire. De plus, les répertoires d’action prennent de l’ampleur et sont caractérisés par l’apparition d’une dimension internationale. Avec l’arrivée massive d’Internet et des réseaux sociaux dans la société, ces répertoires dynamiques offrent des solutions défiant les modèles traditionnels pour répondre aux défis contemporains. Ces nouvelles plateformes numériques permettent une diffusion massive et rapide des informations facilitant la communication et l’organisation. Grâce à Internet, de nouveaux mouvements se créent et se développent. Selon Audrey Célestine et Nicolas Martin Breteau dans leur ouvrage Politique américaine paru en 2016, le mouvement social luttant contre les violences des minorités raciales aux Etats-Unis aurait été lancé sur les réseaux sociaux Facebook et X (anciennement Twitter) (cf. document 2).

Les acteurs politiques traditionnels comme les partis politiques (A) et les militants (B) ont perdu le monopole de la contestation au profit de nouveaux militants et collectifs qui émergent en lien avec les nouveaux répertoires d’action collective (C).

***

Pour conclure, la transformation de l’action collective passe par une évolution des enjeux et des objets de l’action collective (I). En effet la tertiarisation de l’emploi se conjugue avec l’émergence conséquente du chômage, ce qui implique un déclin de l’action syndicale (A). De même, l’apparition des nouveaux mouvements sociaux mis en lumière par Alain Touraine et leurs revendications post

matérialistes font état d’une transformation des enjeux de l’action collective (B). De plus, les acteurs traditionnels de l’engagement politique évoluent (A), tout comme le militantisme (B) et les répertoires des actions collectives (C), conduisant in fine à un renouvellement des acteurs politiques (II).