Étude d’un document :

- Comparez la croissance économique française à la croissance américaine.

- A l’aide des données du document et de vos connaissances, montrez que la croissance économique, selon les pays et les périodes, ne repose pas sur les mêmes sources.

Proposition de correction :

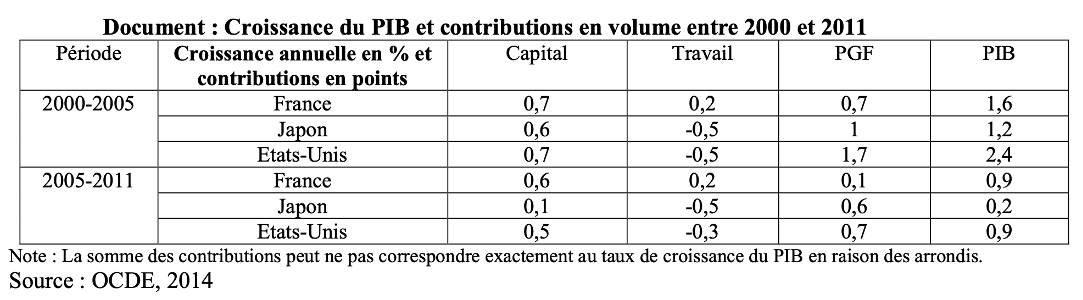

1. D’après l’OCDE publié en 2014, sur la période 2000-2005, le taux de croissance annuel moyen en France était de 1,6 % alors qu’il était de 2,4 % aux Etats-Unis. Autrement dit, en moyenne, chaque année, le PIB en volume augmentait de 1,6 % en France et de 2,4 % aux Etats-Unis. On peut donc conclure que la croissance américaine était d’un tiers supérieur à la française sur la période.

Dans les 6 années qui ont suivi, entre 2005 et 2011, les profils des deux pays sont différents de la période suivante. En effet, les croissances annuelles moyennes américaine et française sont les mêmes. Chaque année en moyenne de chaque côté de l’Atlantique, le PIB en volume augmentait de 0,9 %. La croissance française a donc baissé de 0,7 point de pourcentage entre les deux périodes et la croissance américaine d’environ 60 %.

2. François PERROUX, en 1969, définit la croissance économique comme l’augmentation soutenue sur une ou plusieurs périodes longues, d’un indicateur de dimension, pour une nation, le produit global en termes réels. La fonction de production est un outil théorique qui met en évidence 3 sources à cette croissance. L’augmentation de la quantité des facteurs de production permet une croissance extensive alors que l’augmentation de la productivité globale des facteurs permet, elle, une croissance intensive. L’augmentation de la quantité de travail (qui se traduit par une augmentation du nombre de travailleurs et/ou du temps de travail) explique la croissance par le biais de l’offre (en tant que facteur de production) et par le biais de la demande (en augmentation les salaires et donc la demande de biens de consommation). L’augmentation de la quantité de capital, par le biais de l’investissement explique aussi la croissance par ces deux biais. Puis, l’augmentation de la productivité globale des facteurs, suscitée par le progrès technique, permet la croissance en produisant plus avec la même quantité de facteurs utilisés et en augmentant les salaires, les profits, les recettes fiscales et la compétitivité.

Entre les deux périodes, les trois pays considérés ont connu une période de récession. La croissance annuelle moyenne entre 2005 et 2011 est plus faible qu’entre 2000 et 2005. La France a connu une diminution de l’ordre de 40 % de croissance annuelle moyenne en passant de 1,6 % à 0,9 % de croissance annuelle moyenne.

Ces variations n’ont cependant pas les mêmes explications. Tout d’abord, le poids de l’augmentation de la productivité globale des facteurs n’est pas le même selon les pays. Elle joue un rôle très important au Japon. Elle explique les 4/5 de la croissance nipponne entre 2000 et 2005 et encore les ¾ entre 2005 et 2011. Aux États Unis et en France, la part de la croissance expliquée par les gains de productivité est de plus en plus faible. Elle n’explique plus que 15 % de la croissance française entre 2005 et 2011.

Par ailleurs, l’augmentation de la quantité de travail est source de croissance seulement en France. Aussi, l’augmentation de la quantité de capital joue un rôle comparable au Japon sur les deux périodes. Aux États Unis et en France, l’augmentation de la quantité de capital joue un rôle de plus en plus important. 0,6 point de pourcentage des 0,9 % de croissance française entre 2005 et 2011 lui revient.